そよ風 note

女性の筋膜に対するホルモンの影響

これまで、肩こりや腰痛や関節痛など(筋骨格系の痛み)の有病率は、男性よりも女性の方が有意に高く、女性の方が慢性化しやすいことは知られていましたが、その理由はよくわかっていませんでした。

ところが、筋膜の研究が進むにつれて、ホルモンが女性の筋膜に及ぼす(女性患者さんを治療するうえでの)重要性が明らかになってきました。

女性の筋膜を調べた研究では、女性の筋膜の細胞には性ホルモン受容体(ホルモンと作用するタンパク質:細胞に情報を伝えるもの)が含まれていて、閉経後の女性では閉経前の女性に比べて受容体の発現量が少ないことがわかりました。

現在では、更年期(40歳〜55歳くらい)から閉経後において、ホルモンバランスが変化するにつれてコラーゲンとエラスチンの比率が変化し、筋膜の組織とその働きに変化を引き起こすことがわかっています。

『コラーゲンとエラスチンについて』

筋膜は、コラーゲンとエラスチンと水分でできていますが、ホルモンの影響を受けるのは主にコラーゲンのようです。

コラーゲンという名前は「接着剤」を意味するギリシャ語の「kólla」 と「生成」を意味する接尾辞の「gen」 に由来します.

現在、コラーゲンには19種類の型があり、Ⅰ 型、Ⅱ 型、Ⅲ 型、・・・と分類されています。

その中でも Ⅰ 型コラーゲンは身体でもっとも多く、皮膚、骨、腱、靭帯、筋膜にあり、全コラーゲンの90%を占ます。

そして、Ⅰ 型コラーゲンは鉄鋼よりも強く、強大な張力に耐えることができるほどとても頑丈なので、筋膜は「第2の骨格」と言われています。

Ⅱ 型コラーゲンは、Ⅰ 型コラーゲンよりもずっと細く、軟骨と椎間板にあります。

Ⅰ 型 と Ⅱ 型のコラーゲンは張力に抵抗しますが、伸張できるのは元の長さの10%までです。

Ⅲ 型コラーゲンは、皮膚、骨膜、(平滑)筋、動脈、内臓などにあり、柔軟な臓器の構造を維持し、創傷(きず)を治し、腱・靭帯・骨膜が骨に付着する部分として機能しています。

エラスチン線維は、コラーゲン線維よりも細く、反発力を加える弾性線維(組織がゴムのように伸縮する柔軟性)です。

コラーゲンとエラスチンは互いに交差したり螺旋状に巻き付いたりして、強度と弾力性を与えています。

エラスチンは元の長さの230%まで伸張しますが、その機能は、加齢や太陽の光によって低下してしまいます。

『エストロゲンと筋膜』

エストロゲン(卵胞ホルモン):妊娠の準備をするホルモン

・子宮内膜を厚くして妊娠に備える

・女性らしい身体をつくる

・自律神経の働きを安定させる

・Ⅰ 型コラーゲンの産生を促す

・血管、骨、関節、脳などを健康に保つ

エストロゲンは、Ⅰ 型コラーゲンの産生を促し、コラーゲンの架橋(コラーゲンの安定維持のために結びつく)濃度を高め、Ⅲ 型コラーゲンを減少させることによって、筋肉と筋膜を強化します。

また、コラーゲンとエラスチンの分解を遅らせて、筋膜が硬くなること(弾力性や伸縮性の低下)から保護しています。

したがって、閉経期移行中および閉経後にエストロゲンのレベルが低下すると、筋膜は硬くなって、弾力性や伸縮性が低下してしまうのです。

『プロゲストロンと筋膜』

プロゲストロン(黄体ホルモン):妊娠を維持するホルモン

・エストロゲンの働きによって厚くなった子宮内膜を柔らかく維持して妊娠しやすい状態にする

・水分や栄養をため込み、妊娠を維持する

・体温を上げたり、食欲を増やしたりする

ホルモンが筋膜に影響を及ぼす一つの重要な領域は、食道と胃の境目にある「下部食道括約筋」です。

下部食道括約筋は、胃酸や胃の内容物が食道に逆流しないように、胃の噴門(胃の入り口)を締める働きをしています。

妊娠中のエストロゲンとプロゲストロンの上昇は、下部食道括約筋の締まりを緩ませるので、妊娠中に高頻度にみられる胃食道逆流症の病因となります。

『筋膜性の痛み(筋膜性疼痛症候群)』

筋膜性の痛みには、年齢との間に相関関係があることがわかりました。

ある研究では、高齢の人は若い人よりも側頭部(頭)の筋膜が硬いことを示しています。

年齢が上がるにつれて、より硬く柔軟性の低い筋膜が形成され、滑走性(組織が互いにすべり合う動き)が低下します。

痛みの原因となる筋膜にそのような変化が起こると、筋膜性疼痛症候群(痛みや関節の動きの制限)を引き起こします。

筋膜性疼痛は、男性よりも女性に多く、閉経前の女性よりも閉経後の女性に多い。

参考にした本「Fascia, Function, and Medical Applications(筋膜、機能、医療への応用)」には、以下のことも書いてありました。

・筋膜と痛みの関係が明らかになったことで、医師は、単に症状を緩和するために薬を処方するのではなく、筋膜を慢性的な痛みの病因として考慮しなければいけない。

・ホルモンが筋膜組織にどのような調節不全を引き起こすかについての知識は、筋膜性疼痛の性差の違いを理解し、女性患者さんを治療する際にはとても重要である。

・これまでの研究によって、ホルモンが女性の筋膜の健全な機能をサポートするうえで重要な役割を担っていることがわかった。臨床家(医師や治療家)は、女性患者さんを治療する際に、このことを念頭におくべきである。

・ホルモンが筋膜組織にどのような影響を及ぼすかについての理解は始まったばかりだが、ホルモンが筋膜組織に影響を及ぼすことは明らかである。

これからも筋骨格系の痛みに対して、「背骨や椎間板の変形」「椎間板ヘルニア」「脊柱管狭窄症」「神経の圧迫」「関節の変形」「軟骨のすり減り」など、今まで通りの説明(治療)がされるなら、慢性化しやすい女性はより慢性化してしまいます。

そして「先進国中でもっとも遅れている」とされる日本の慢性痛医療は、もっとも遅れたままです。

症状が出ている期間が長い(数ヶ月から数年)ほど、トリガーポイントの数も多く、広範囲に及ぶ傾向があります。

◻︎参考文献◻︎

・「Fascia, Function, and Medical Applications (筋膜、機能、医療への応用)第2版」 2025

13章 Hormonal Effects on Fascia in Women(女性の筋膜に対するホルモンの影響)

・「ファシア ー その存在と知られざる役割 ー」医道の日本社 2020

筋膜における 『クリープ』

筋膜は『クリープ(ゆっくり動く)』という性質を持っています。

筋膜における『クリープ』とは、負荷のかかった状態では時間の経過とともに形を変えていく性質ですが、筋膜が正常であれば、負荷が取り除かれると元の形に戻ります。

ところが、加齢とともに毎日同じ姿勢を続けたり(デスクワークなど)、同じ動作を繰り返したり(オーバーユース)すると筋膜がそれに順応するように時間をかけて変形して、元の形に戻りにくくなってしまいます。

このような状態になると、筋膜は厚みを増し、滑走性(滑り)が低下します。

これが『筋膜が癒着した状態(タンパク質の増殖)』であり、ここに『トリガーポイント』が形成されます。

筋膜には痛み信号を発信するするセンサー(痛みセンサー)が豊富にあるため、痛みセンサーが発痛物質を感知すると、痛み信号が脳に送られて『痛い…』と感じるのです。

慢性的な腰痛がある人は、腰痛がない人と比べて腰の筋膜(胸腰筋膜)が約25%厚くなり、筋膜の滑走性(滑り)が低下することがわかっています。

筋膜を健康にする 『ビタミンC』

筋膜を不健康にするのは糖分の多い食べ物の摂りすぎだけではなく

筋膜を健康にするために不可欠な『ビタミンC』を摂らなさすぎでもあります。

ビタミンCは、コラーゲンを形成するのに不可欠です。

ビタミンCが足りないと、コラーゲンの生産ラインは停止してしまいます。

そして。

ビタミンCは、※骨格筋 の機能維持にも不可欠です。

※骨格筋:骨に沿って付いている筋肉。

骨格筋は、体を動かしたり姿勢を保ったりする際に使われる重要な筋肉です。

通常「筋肉」と呼ぶのはこの「骨格筋」で、およそ400種類の筋肉があります。

【掲載論文】

Vitamin C Is Essential for the Maintenance of Skeletal Muscle Functions

https://www.mdpi.com/2079-7737/11/7/955

ー この論文には以下のことも書いてありました ー

・ビタミンCは、骨格筋に多く存在し、筋肉と骨をつなぐ腱の主成分であるコラーゲン線維の構築に重要な役割を担っています。

・特に、骨と筋肉をつなぐ腱にはコラーゲンが多く含まれているため、ビタミンCが不足するとコラーゲン線維がもろくなり機能しなくなるめ、骨格筋の萎縮や身体機能の低下につながります。

・ヒトの骨格筋は体重の約40%を占め、骨格筋には100gあたり3~4mgのビタミンCが含まれています。

・多くの ※脊椎動物 は、ビタミンCを合成する能力を持っていますが、ヒト、非ヒト霊長類(サルの一部)、モルモット、コウモリは、ビタミンCを合成する最後の酵素に複数の変異があるため、ビタミンCを合成することができません。

※脊椎動物:犬や猫、牛や豚、ライオンやゾウ、ニワトリやアヒルなどは、ブドウ糖からビタミンCをつくることができるそうです。

・ビタミンCは骨格筋の機能維持に不可欠であり、ビタミンCの補給不足によって一旦低下した骨格筋の機能も、ビタミンCを補給することで可逆的に回復することができます。

・※血漿中 のビタミンC濃度と運動機能の関係を調べるために、日本在住の高齢女性(70~84歳)957名を対象とした解析をおこなったところ、血漿中のビタミンC濃度と運動機能には相関が認められました。

※血漿(けっしょう):血液から血球(赤血球・白血球・血小板)成分を取り除いた、血液の約半分を占めるうす黄色の液体。

その結果、血漿中のビタミンC濃度は、被験者(検査される人)の筋力(握力)、バランス能力(目を開けて片足で立つ能力)、正常歩行速度と有意な相関があることがわかりました。つまり、血漿中のビタミンC濃度が高い女性ほど、筋力や身体能力が強い傾向にありました。

・ビタミンCの必要量に性差があることは今までの研究によって示唆されていましたが、若い女性のビタミンCの摂取量を1日90mgに増やすべきであり、男性のビタミンCの摂取量は1日75mgと推奨されています。

・ビタミンCは、筋萎縮の治療法として有用であると考えられます。

・加齢に伴う筋萎縮や身体機能の低下を防ぐには、1日に十分なビタミンCの摂取が必要です。

・一般的に成人(15歳以上)の推奨量は100mg /日 と設定されています。(が、実はこれでは足りないのです…)

・妊婦さんは+10mg、授乳婦さんは+45mg、喫煙者は+35mg とされています。

実際のビタミンC推奨量は、1,000mg 〜 5,000mg /日 と言われています。

ですが、2,000mg以上摂取すると、私のように下痢(ビタミンC過剰摂取による唯一の副作用)を起こす場合があるので注意してください。

私は1,000mgのサプリを、1個 /日 飲んでいます。

筋膜を不健康にする悪者 その④『脱水』

『脱水』

運動は、筋膜に水分を送り込む最良の方法です。

そして、筋膜の健康を保つためには、たくさんの水分が必要です。

しかし、そもそも体内に十分な水分がなければ、筋膜に補給することはできません。

これまで、細胞への水分補給は血液とリンパ液を介しておこなわれると考えられていました。

ところが、フランスの形成外科医(手の外科医)である Jean - Claude Guimberteau(ジャン・クロード・ギンバルトー)医師が、生きた人間の皮膚の下に電子顕微鏡を入れたところ、筋膜はこれまで知られていなかった水分供給システムだったことがわかりました。

通常、筋膜は、ほとんどの水分を保持しています。

しかし、私たちが『隠れ脱水状態(点滴が必要になるような脱水ではありません)』にある時、まずは脳に栄養を与えるために、筋膜を含むどこからでも水分を取ろうとします。

その結果、筋膜に水分の低下が起こると毒素が蓄積し、本来洗い流されなければならない毒素のために、身体はこわばり、痛むのです。

冬は湿度も下がり、空気を乾燥させる暖房(エアコン)も欠かせないため『隠れ脱水』にご注意ください。

参考文献「FREE YOUR FASCIA」

筋膜を不健康にする悪者 その③ 『糖質』

『糖質』

筋膜を不健康にする食べ物は、過剰に摂取した『糖質』です。

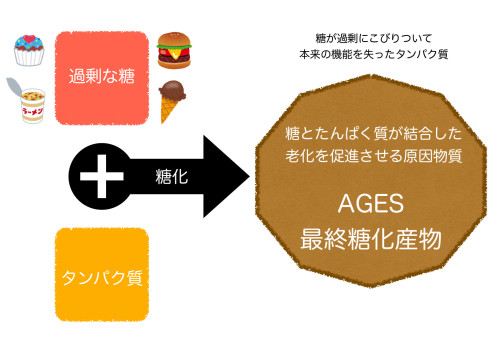

糖質は、体内でタンパク質と結合して『最終糖化産物:AGEs(Advanced Glycation End Products)』と呼ばれる老化物質になります。

AGEsは、筋膜のコラーゲンを架橋結合し(橋をかけたような形で結合する)、硬く変形させます。

そして、筋膜の場合は粘着性(ベタベタ)を増し、滑動性(自由にスライドする運動性)を低下させます。

参考文献には『老化を劇的に加速させる』とも書いてありました。

AGEsは体内で自然に生成されるものですが、筋膜を回復させるためにもっとも大切な第一歩は『砂糖の摂取量を大幅に減らすこと』です。

砂糖入りのコーヒーや糖分が含まれたジュース、ジャンクフード、ケーキやお菓子などは、できるだけ控えましょう。

私も、たまには「かりんとう饅頭」などを買ってしまいますが・・・

『毎日』甘いものを欲している人は要注意です。

怖いけど知りたい…! ジュースに含まれる砂糖の量一覧【管理栄養士執筆】

参考文献「FREE YOUR FASCIA」