そよ風 note

「膝の痛み」 と 「ヒアルロン酸注射」

先日より、両膝の痛みでお困りの70代の女性が、N区からタクシーと電車を乗り継いで、娘さんと一緒に来室されています。

この方は、左右それぞれの膝に、これまでの6年間(毎月2回)で 140回以上、ヒアルロン酸注射を受けていました。

しかし、いくら注射を受けても膝の痛みは改善せず、時間の経過とともに膝は腫れて曲がらなくなり、浮腫は足先まで広がっていきました。

6年前、坂道を上りながら整形外科に通い始めたときは杖も不要だったのに、4年前からはショッピングキャリーなしでは歩けなくなってしまいました。

初検時に拝見した両脚は、まさに「ゾウさんの脚」でした。

さらに、痛みを防御する動きと姿勢から正常な歩行パターンを失い、両脚は棒のようにまっすぐなまま歩かれていました。

両脚ともに浮腫と血管の浮き上がりが目立っていたため静脈瘤専門のクリニックを受診していただきましたが、静脈瘤ではないことが確認でき、トリガーポイントの施術に専念することができました。

膝の痛みに加え、足先まで浮腫が広がっていれば、足関節などの動きも制限されてしまうので、正常な歩行パターンで歩けるはずがありません。

心身ともにつらい日々を過ごされてきたと思います。

現在では、施術を重ねることで「1時間ほど痛みなく歩ける」までに回復されました。

膝の腫れも足先までの浮腫もほぼ解消し、本来あるべき関節周囲のくぼみやシワも戻り、一安心です。

6年かけて失われた歩行パターンとしなやかな動きを取り戻すには、もう少し時間を要すると思いますが、最近では、近所への買い物はキャリーを忘れることもあるほど、心身ともに着実な変化がみられています。

◾️ ヒアルロン酸注射について

ヒアルロン酸関節内注射は「関節内の軟骨が痛みの原因である 」という前提のもと、関節内に潤いを与えることを目的とした治療です。

安全性は比較的高く、一時的に痛みが楽になる方もいます。

ただし、最近の研究では以下のように考えられています。

・効果は 人によって差が大きい

・平均すると 痛みの改善は小さめ

・効果は一時的で 長く続く訳ではない

実際、アメリカの主要な整形外科ガイドラインでは、ヒアルロン酸関節内注射は、変形性膝関節症に対して「ルーチン(日常的)使用は推奨しない」としています。

また、その疼痛・機能改善の効果は プラセボ(生理食塩水)相当 である、あるいは 臨床的な効果が乏しい とする解析もあります。

一方で、その有効性を認める見解も存在しますが、この女性のように、一時的な効果すら得られない場合は、治療方針の見直しが必要だったでしょう。(とはいえ、他に選択肢がないのでしょう)

この女性が慢性的な膝の痛みと歩行困難に至った主因は、ヒアルロン酸そのものではありません。

ですが、まったく効果が得られていない(むしろ悪化している)にもかかわらず、治療方針を見直さないまま6年間も惰性的に注射を続けたことが、痛みの慢性化と歩行能力の低下を招いたのは間違いありません。

言わば「医原病」です。

◾️ 痛みの悪循環と本当の原因

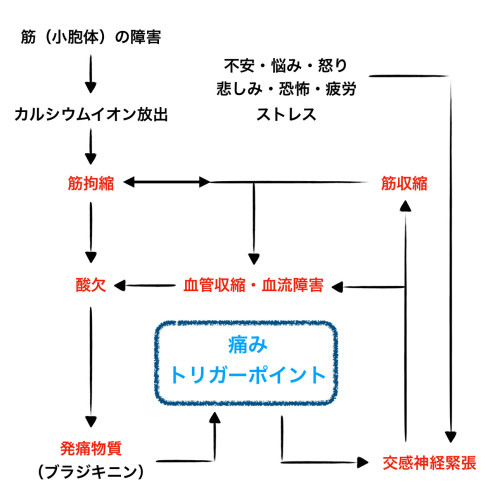

痛みによる防御反応の連鎖は、以下の悪循環を招きます。

痛みによる連鎖

痛い ⇨ 動きたくない・動けない ⇨ 血液循環の悪化・酸欠 ⇨ 痛み受容器の過敏化・トリガーポイントの活性化

浮腫による連鎖

歩きたくない・歩けない ⇨ ふくらはぎの筋肉ポンプが働かない・循環不全 ⇨ 足先まで広がる浮腫 ⇨ さらに歩きづらくなる

姿勢・動作による連鎖

痛みを防御する動きや姿勢 ⇨ 新たな筋・筋膜に負担がかかる・硬くなり弱くなる(力が入らなくなる) ⇨ 筋肉の細胞の損傷(カルシウムイオンの放出) ⇨ さらに筋肉が硬くなる(筋拘縮) ⇨ トリガーポイントの永続化

◾️「軟骨の変形=痛み」ではありません

慢性的な膝の痛みを治療するときの大前提は「軟骨の変形 = 痛み」ではない ということです。

なぜなら、爪や髪の毛と同じく、すべての関節の軟骨には、痛みセンサー(受容器)が存在しない からです。

神経も血管もない軟骨が、痛みの原因になることはありません。(リウマチなどの自己免疫疾患は除く)

膝の痛みを訴える方には、腿の付け根や大腿部の内外側・裏側、膝の内側、ふくらはぎなど に 見つけてもらうことを待っているトリガーポイント が(ほぼ必ず)存在します。

痛みを学ぶ国際水準の教科書である『ペイン:臨床痛み学テキスト(Pain : A Textbook for Therapists)』の「セクション1 痛みの理解」には、次のように記されています。

「関節の侵害受容器は関節包、靭帯、骨、骨膜、関節の脂肪体や血管周囲に存在するが、関節軟骨にはない。関節の侵害受容器に関する研究は膝関節を用いたものが多い。」

※ 侵害受容器とは、痛みセンサーのことです。

そもそも「 関節内の軟骨が痛みの原因である 」という前提が、間違っているのです。

スタチン系薬によるトリガーポイントへの影響

一部の薬は、副作用として筋肉の痛みやこわばりなどを引き起こすことがあります。

たとえば、「トリガーポイント」を抱える患者さんがスタチン系薬(コレステロール値を下げる薬)を服用する場合は、こうしたリスクに注意する必要があるようです。

トリガーポイントの形成には、筋肉の細胞内で過剰なカルシウムイオンの放出が起こっています。

ところがスタチン系薬は、このカルシウムの調整に影響を与える可能性があり、トリガーポイントに関連する一連の生理反応(カスケード反応)を活性化させる可能性があるようです。

「カスケード反応」とは、トリガーポイントが引き金となり、神経系やホルモン系を含む生理学的反応が連鎖的に広がることで、症状が広範囲に及ぶ現象です。

Simvastatin triggers mitochondria-induced Ca2+ signaling alteration in skeletal muscle

この研究によると、スタチンは筋肉の細胞内のカルシウムイオンの調整を乱し、筋小胞体からの過剰なカルシウムイオン放出を誘発するようです。

こうした変化が、スタチン系薬による筋肉の副作用(痛みや疲労など)の原因になる可能性があると結論づけられています。

薬の名前には「商品名(製薬会社が販売するためにつけた名前)」と「一般名(有効成分の名前)」があります。

例

商品名:ロキソニン / 一般名:ロキソプロフェン

商品名:カロナール / 一般名:アセトアミノフェン

スタチン系薬の一般名には、語尾に「スタチン」がつきます。

商品名 一般名

リピトール アトルバスタチン

クレストール ロスバスタチン

リバロ ピタバスタチン

ローコール フルバスタチン

リポバス シンバスタチン(研究で使われた薬)

メバロチン プラバスタチン

なお、スタチンの副作用として取り上げられることが多い「横紋筋融解症」は、重篤な副作用ではありますが、発生することは極めて稀とされています。

※本記事は、一般的な情報提供を目的としたものであり、医療行為や服薬に関する個別の助言を行うものではありません。治療や服薬の判断については、必ず主治医または薬剤師にご相談ください。

本記事は、NIH(米国国立衛生研究所)の公開資料および原著論文を参照しています。なお、NIH公式サイトの一部情報は、米国政府の予算停止により更新が一時停止している可能性が‘あるため、複数の一次文献と照合したうえで引用しています。(※2026年2月時点)

テニスをしないTさんの「テニス肘」

先日から、右肘の痛みでお困りのTさん(60代・男性)が来室されています。

来室までの経緯(整形外科 → 整骨院 → しまだ)は、以前にご紹介したテニスをしないNさんの「テニス肘」と同じでしたが、Tさんはより複雑な状態でした。

通常、トリガーポイントに伴う筋肉の拘縮(硬結・タイトバンド)は、私の右肩痛のように局所的に現れることが多いのですが、Tさんは広い範囲にわたり、よりきつい状態でした。(太い弦を弾いているような感触です)

毎日右手で持ち歩いているというビジネスバッグを持たせてもらいましたが、とても重くてびっくりしました。

こうした日常的な負荷の積み重ねによってトリガーポイントが形成されたことは間違いありませんが、これほど広範囲に拘縮が形成された背景には、長年服用されている「リバロ(スタチン系薬:コレステロール値を下げる薬)」の影響が考えられます。

慢性的な痛みの背景には、複数の要因が関係していることが多いです。

Tさんから動画の撮影と公開の許可をいただきましたので、拘縮による跳ね上がりが顕著な動画をご紹介します。

動画は腕だけですが、首や背中(腕の付け根)にも同じような状態のトリガーポイントがありました。

筋肉とカルシウムの関係を解き明かした日本人研究者

筋肉とカルシウムの関係を解き明かしたのは、日本人研究者でした。

1943年、東京大学の動物生理学者・鎌田武雄教授(1901−1946)は、アメリカの生物学者・ハイルブランの提唱を受け「筋肉の収縮にはカルシウムイオンが関与している」という研究結果を発表しました。

この発表は戦時中、日本の雑誌(英語論文)に掲載されたため、しばらくの間は世界にほとんど知られなかったそうです。

それから25年後の1968年、同じく東京大学の江橋節郎教授(薬理学・分子生物学者/1922–2006)が、「カルシウムイオンが筋肉の収縮と弛緩の両方をコントロールしている」という "江橋先生のCa(カルシウム)説" を発表しました。

江橋教授はさらに、カルシウムイオンを受け取るたんぱく質「トロポニン」を発見・命名し、筋肉の収縮と弛緩のエネルギー源「ATP(アデノシン三リン酸)」の役割も明らかにしました。

しかし、当時の生化学者は「生体内で重要な働きをするのは複雑な有機物質(炭水化物やたんぱく質など)であり、無機物なカルシウムが筋肉の収縮と弛緩に関わるはずがない、まったく不要だ」という信念があったため、江橋教授のCa説はなかなか受け入れられませんでした。

それでも地道な研究を重ねた結果、江橋先生のCa説は世界に認められ、筋生理学の基礎(常識)となったのです。

トリガーポイントに取り組んでいる世界中の治療家が、「筋肉が伸び縮みするしくみ」から「トリガーポイントの形成と慢性化するしくみ」を正しく理解することができるのは、鎌田武雄教授と江橋節郎教授の先駆的な研究のお陰なのです。

・座長のハンス・ウェーバーが「討議の結果、カルシウム説は明らかに否定された」と宣言するや、娘のアンネマリー・ウェーバーは激昂して絶叫し、エバシは日本語でわめいた。皆は腹をかかえて笑った。

・「私はそうは思わない。が、したいようにしなさい(I don’t think so, but you may do it)」

・「たぶん君は正しいのだろう。しかし、私はカルシウムが好かんのだ。(You may be right, but I don’t like calcium)」

・「おまえはまだそんなばかなことを信じているのか(Do you still believe that claxzy idea?)」

・世の中の生化学者はこぞってカルシウム説を否定していた。

江橋節郎 東京大学名誉教授(サイエンティスト・ライブラリー)より

【参考資料】

「筋収縮の生理学」江橋節郎・1984

「江橋先生と筋興奮収縮連関のCa説」遠藤實・2007

トリガーポイントと拘縮ができるしくみ

トリガーポイントと拘縮(こうしゅく)の形成には、筋肉の細胞内のカルシウムイオン濃度が高い状態を持続することが深く関係しています。

拘縮とは、通常の筋肉の収縮とは異なり、脳からの電気信号なしで持続的に生じますが、可逆的な(元の状態に戻り得る)収縮です。

これは、筋肉の収縮と弛緩におけるカルシウムイオンの役割が、機能不全に陥ることで引き起こされます。

正常な筋肉の収縮と弛緩におけるカルシウムイオンの役割

脳から筋肉へ「収縮せよ」という指令(電気信号)が送られると、筋肉と神経がつながっているところ(神経筋接合部)からアセチルコリン(神経伝達物質)が放出され、最終的に、カルシウム貯蔵庫(筋小胞体)からカルシウムイオンが放出されます。

放出されたカルシウムイオンは、筋肉の線維を構成するアクチンフィラメントとミオシンフィラメントの間に滑り込み、両者の結合を促します。

この結合により、互いのフィラメントが引き寄せられて筋肉が収縮します。

収縮後は、カルシウムイオンが筋小胞体へと回収され、筋肉の細胞内のカルシウムイオン濃度が低下し、筋肉は弛緩します。

トリガーポイントと拘縮ができるしくみ

筋肉の使いすぎやストレス、または損傷などによって筋肉が過剰に収縮すると、このプロセスに異常が生じて、以下のしくみでトリガーポイントと拘縮が形成されます。

1.アセチルコリンの過剰放出

筋肉の過剰な収縮により、神経筋接合部からアセチルコリンが過剰に放出されます。

2.筋小胞体からのカルシウムイオン過剰放出

過剰なアセチルコリンが刺激となり、筋小胞体から大量のカルシウムイオンが放出されます。

3.カルシウムの回収不全による筋肉の持続的な収縮

筋肉の細胞内のカルシウムイオン濃度が高止まりすると、カルシウムポンプの働き(回収)が追いつかなくなります。

この状態が続くと、アクチンとミオシンが離れられなくなり、持続的な収縮が生じます。

4.ATP不足とエネルギー危機

ATP(アデノシン三リン酸)とは、「筋肉の電池(ガソリン)」のようなものです。

筋肉の「収縮」と「弛緩」には、ATPがエネルギー源として使われます。

エネルギー危機とは、筋肉が収縮し続けることで局所の血流が悪化(虚血状態)し、筋肉が弛緩するために必要なエネルギー源(ATP)を十分に作り出せなくなることです。

5.悪循環の発生

ATPの不足はカルシウムポンプの働きをさらに低下させ、カルシウムイオンの回収を妨げます。

これによりカルシウムイオン濃度が高い状態が維持され、筋肉の持続的な収縮が続くという悪循環に陥り、トリガーポイントと拘縮が形成されます。