そよ風 note

25年前の本に書いてあること

この本は1999年にイギリスで出版された

『PAIN The Science of Suffering(痛み:苦痛の科学)』の日本語版

『疼痛学序説 ー痛みの意味を考えるー』(南江堂 2001年)です。

この本も大阪のセミナーに向かう新幹線の中で読んでいたので、20年ほど前に購入したと思います。

著者のPatrick D. Wall(パトリック・ウォール) は、偉大な神経科学者であり、20世紀最大の疼痛学者の1人である。とこの本でも紹介されています。

パトリック・ウォール(1925 – 2001)は、痛みを科学する人、痛みの専門家です。

痛み治療に携わる人で、知らない人はいないでしょう。

25年前に出版されたこの本には、椎間板ヘルニアもヘルニアに対する手術もすでに疑問視されていることが書かれています。

筋筋膜性疼痛症候群(Myofascial Pain Syndrome)の説明もあります。

その③ 筋筋膜性疼痛症候群

筋筋膜性疼痛症候群(myofascial pain syndrome)の痛みは1つの領域に限局している。

圧迫が痛みを生じる圧痛点(トリガー点)がある。

このときの痛みは、遠隔部に拡がり、患者が訴えていた痛みに似ている。

トリガー点の下に、ピーンと張った筋肉の帯を触れる。

この帯にある筋肉を伸展したり、この帯に局所麻酔を注入したり、針を刺したりすると、痛みは緩和する。

患者はトリガー点やピーンと張った帯のある筋肉を動かせないかもしれない。

あるいは、その筋肉を動かせば痛みが誘発される。

痛みが6ヶ月あるいはそれ以上続くと、予後がだんだん悪くなる。

圧痛点の局所治療は一時的緩和を生じるが、圧痛は戻ってくる。

多くの医師たちは、局所の原因がない局所性の痛みはありえないと思い込んでいる。

したがって、局所性の原因を証明できないので病気は存在しないと結論する。

疼痛学序説 筋筋膜性疼痛症候群より

その② 末梢神経の手術

除痛のために行う最も大きい手術は、椎間板ヘルニア除去術である。

一部の外科医たちは、椎骨の動きを制限するための骨移植を同時に行なっている。

椎間板ヘルニアの手術は70年以上もの間行われてきた。

もてはやされたこともあったが、疑問が増し続けている。

ヘルニアの突出と痛みはそれぞれ独立していて、痛みの発現における突出の役割ははっきりしない。

以前、この手術を熱烈に支持していたマイアミ大学は、今ではこの手術をやめて、厳密なリハビリテーションのプログラムを採用している。

またもや、手術が有効なのは、暗示によるものか、それとも痛みの明かな発生源部位組織の何か得意的な撹乱によるものか、全くはっきりしていない。

疼痛学序説 末梢神経の手術より

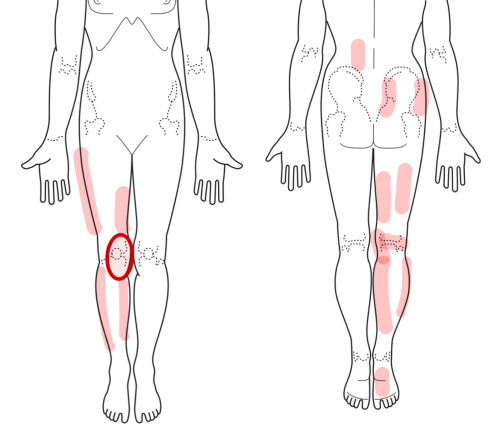

ひざの痛みとトリガーポイント

先日、右ひざの痛みを訴える65歳の女性が、杖をつきながらバスと電車を乗り継いで来られた。

右ひざは6ヶ月前から痛みはじめ、自宅近くの整形外科を受診したところ、『変形性ひざ関節症』と診断されたそうだ。

医師からは

「軟骨がすり減って関節が変形している」

「関節に注射をしましょう」

そして

「最終的には手術になるかもしれません」

と言われていたそうだ。

女性は手術を受けたくなかったので、週に1回、痛い注射を(5回)受けながら処方された痛み止めも飲んだが、痛みが改善することはなかった。

その後、ある整骨院に20回ほど通ったが、こちらでも改善の兆しすら見えなかったとのこと。

このある整骨院では「身体が歪んでいるから、背骨と骨盤の矯正をしなければいけない」「それには回数券がお得ですよ」と言われて20回分の回数券を購入したそうだ。

このままでは手術になってしまうのかと心配していたところ

『少し遠いけど行ってごらん 私の腰痛が治ったんだから きっと良くなるわよ』と

カラオケの仲間(私の患者さんだった方)が、紹介してくれたそうだ。

赤の丸印は、女性が痛いと訴えたところ

その他のラインは、ひざの痛みと歩行障害を引き起こしているトリガーポイントがあったエリア

『6ヶ月前は杖など必要なかったのに、今では杖なしでは歩けなくなってしまった…』と、とても辛そうだった。

痛みはじめ(半年前)はこんなに広い範囲ではなかったかもしれないが、トリガーポイントを誰にも見つけてもらえずに時間だけが経過した結果、痛み信号に反応した脳と脊髄からの繰り返される命令によって筋肉たちの緊張(こわばり)が強くなり、とうとう杖なしでは歩けなくなってしまったのだろう。

痛みやしびれが慢性化するしくみ:https://kinji-shimada.com/diary/75590

それぞれのトリガーポイントを探索すると、女性は『痛いです』『そこも痛いです』と教えてくれた。

すべてのトリガーポイントに対して、じっくり・じんわり トリガーポイントプレッシャーリリース をおこなう。

しまだの施術:https://kinji-shimada.com/free/treatment

施術後は

『あれ?! あんまり痛くない』と杖をつかずに笑顔で帰られた。

その後は週に1回来ていただいたが、3回目で終了した。

この結果は、ひざの軟骨が再生して関節の変形が元に戻ったのではありません。

騒いでいた(活性化した)トリガーポイントたちが大人しくなって(不活性化して)、痛み信号が脳に届かなくなったのです。

脳に痛み信号が届かなくなれば、余計な筋肉の緊張(こわばり)は起こりません。

よって、痛みなくスムーズに歩ける、動けるようになるのです。

痛みやしびれが改善するしくみ:https://kinji-shimada.com/diary/75591

怒りは書いて捨てる

紙とともに去りぬ

〜 怒りを「書いて捨てる」と気持ちが鎮まることを実証 〜

名古屋大学大学院情報学研究科の川合伸幸教授、金谷悠太(研究当時:博士後期課程学生)らの研究グループは、怒りを抑制する方法を新たに発見しました。

https://www.nagoya-u.ac.jp/researchinfo/result/2024/04/post-649.html

【ポイント】

・怒りを抑制する新たな方法を発見・実証した。

・怒りを感じた状況をなるべく客観的に紙に書いて、その紙を捨てるか、※シュレッダーで裁断すると怒りが消失した。

・科学的な事実に基づいた怒り抑制方法として、簡便で効果的な手法を開発した。

※ シュレッダーのボックスは透明で、バラバラになっていく様子が見えるようにするとよいそうです。

◆ 詳細(プレスリリース本文)はこちら