そよ風 note

腰に電気ビリビリ

先日、ギックリ腰になってからなかなか治らずに困っているという、前屈み気味の姿勢で右脚の運びがスムーズではない男性があきる野市から来られた。

施術前にこれまでの話を伺うと

『昔から腰痛持ちで、整形外科の先生からは背骨が変形していると言われている』

『整形外科で腰に電気をビリビリあててもらっていた』

とのことだった。

ところが、1ヶ月前のある朝、ギックリ腰になってしまったそうだ。

今まではたまにしか行かなかった電気ビリビリも早くよくなりたい一心で毎日通ったが、期待する結果を得ることはできなかったようだ。

あのギックリ腰から1ヶ月経ったが、いまだに

・朝、起き上がる時に腰が痛い

・椅子から立ち上がる時や車から降りて歩き出す時に腰が痛い

・洗顔時(前屈み)やズボンを履く(脚を上げる)時に腰が痛い・脚が上がらない

とのことだった。

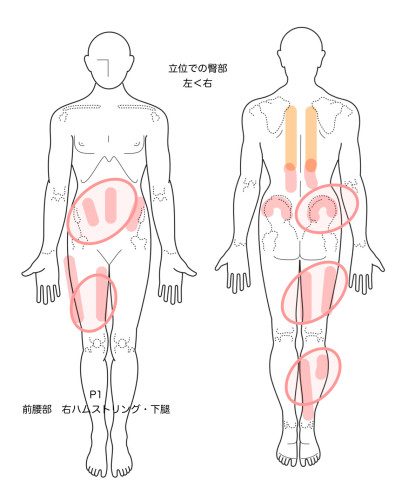

男性の訴えからトリガーポイントを探索していくと

◯で囲ってある(トリガーポイントが存在するであろう)部分の緊張と圧痛(飛び上がるほど)がとても強く、男性も腰以外がそんなに痛いことに驚いていた。

患者さんは『腰が痛い』という症状(結果)しか、わからないからです。

『予想通りの部位に予想通りの緊張と圧痛(トリガーポイント)』

前屈み気味の姿勢で右脚の運びがスムーズではないことが頷けた。

この男性の腰痛の原因は『腰が悪い(背骨が変形している)から』ではありません。

この男性に対する施術は、3回(週1×3)で終了した。

腰痛でお困りの患者さんに対して効果の有無も確認しないまま、いつまでも腰に電気ビリビリをあて続けるのは『患者さんのために必要だから』ではなく、電気ビリビリ以外にやることのない『病院(整骨院)のために必要だから』でしょう。

時間つぶし

坐骨神経痛とトリガーポイント その②

前回の施術(坐骨神経痛とトリガーポイント その①)から1週間後(2回目)の昨日。

女性は

『足を引きずらずに歩けるようになって、夜も布団で眠れるようになりました。』

『痛みも大した痛みではありませんでした。』と笑顔で報告してくれた。

そして、一緒に来られているお姉さんは

『今までは足を引きずりながら私の後ろを歩いていたのに、今日は私の前をスタスタ歩いているんです。』

『びっくりしました。』と話してくれた。

この女性が進むべき方向へ導くことができてよかった。

今までは進んではいけない方向へ導かれていたので、あのままでは、とんでもないことになっていただろう・・・

この女性の症状が本当に神経が障害されたことによるもの(本物の神経障害性疼痛)なら、このような結果が出るはずがない。

この結果からも、この女性の「坐骨神経痛」は本物の神経障害性疼痛ではないことがはっきりした。

これから多少の波はあるかもしれないが、トリガーポイントをじっくりと鎮静化していくだけだ。

牽引療法には効果がない?

『腰痛のナゼとナゾ』 菊池臣一著 より

牽引療法とは脊椎を上下にひっぱり、腰椎の圧迫を軽くして腰痛を軽減する目的で行われるもので、牽引することで腰部の安静や異常な筋肉緊張の軽減、椎間板内圧の減少などが得られると考えられてきました。

現在も、整形外科医院や接骨院などで、脊椎の病気に対する局所の安静などを目的に、日常的な診療プログラムのなかに牽引療法を組み込んでいるところが多くみられます。

私も以前は入院患者さんに、治療を受けているという意識を持ってもらうために使用していたことがありました。

しかし、外来にこられる患者さんには使用していません。

その理由は、15〜20分ほどの牽引療法を受けるために、往復1時間以上もかけて通院するなら、その時間を腰痛の軽減に効果があるとされる日常的な仕事や家事、あるいは運動にあてたほうがよいのではないかと考えたからです。

しかし、これだけ普及しているにもかかわらず、牽引療法が腰痛や坐骨神経痛に有効であるという科学的な根拠は報告されていません。

逆に、イギリスの腰痛ガイドラインでは「牽引療法に関しては、治療効果がないことが証明されている」と明言しています。

さらに、牽引療法を行いながら安静に寝ていると、関節のこわばり、筋肉の萎縮、骨密度の低下などの危険があるので、腰痛の患者さんには用いるべきではないと言及しています。

単純に考えても、腰の椎間板の変性によって低くなった身長を元の状態に戻そうとしたり、腰椎の彎曲したカーブの度合いを改善したりするためには相当な力が必要になるでしょう。

牽引によりかえって腰痛を悪化させる可能性も否定できません。

患者さん本人が牽引後に気持ちよく感じられるのであればよろしいのですが、効果が認められないと実感されたときは、漫然と続けていないで他の療法に切り替えたほうがよいでしょう。

***

腰痛の治療に関与している専門家で、骨盤牽引が治療手段として真に有効であると思っている人は、あまりいないのではないでしょうか。

『続・腰痛をめぐる常識のウソ』 菊池臣一著 より

本物の神経障害

本物の神経障害は、日内変動がなく、神経の機能低下(運動神経なら麻痺、感覚神経なら感覚低下)による症状は、完全に持続性です。

麻痺とは、神経が何らかの原因で正常に機能していない状態です。

自分の思うように手足などを動かすことができず、触れても針で突いても知覚が鈍いか感覚がない状態です。

熱い冷たいの感覚も、痛みもしびれもありません。

そして、症状の強さは常に同じで、強弱がなく、波もなく、緩解(軽減または消失する)することはありません。

それに対して、症状の強さが常に同じではなく、強弱があり、波もあり、緩解(軽減または消失する)ことがある『いわゆる坐骨神経痛』は、本物の神経障害ではありません。